DOOR 京都障害者芸術祭 共生の芸術展

この仕事の制作物

私たちは、この商業/資本主義のムードから作品を守ってやらねばならない。

京都・亀岡市にて、障害者の施設を運営している“みずのき美術館”から依頼されたこの仕事は「障害者と健常者の間にある見えない壁を越えてコミュニケーションをしていきたい」ということだった。その1つの手段として障害者芸術の普及と認知が必要だということで障害者の芸術展を開催する。そのアートディレクション及び、展示に関わる様々な媒体のデザインを受けた。

障害者という表記はとても不自然であるにも関わらず、障がい者と表記しなければならなかった。これは害という字の意味に寄るところが大きいと想像できるが、しかし、だからといって余計に目立ち、気になる不自然な文字表現にすることが正しいことなのか分からない。

また障害者の芸術は、アールブリュットやアウトサイダーアートやエイブルアートなど、色んなカタカナ固有名詞になっていて、どれが正しいワードなのか分からず、混乱を招きかつ、認知度向上を抑制している。

このように、障害者と健常者の間には、簡単には取り払えない何かがたしかに存在している。そしてそれを越えたいと言っても、たとえば展覧会を開催した程度のことで乗り越えられるとは思えなかった。

またさらに障害者の芸術の社会での置かれ方は雑で、この仕事を始める前にいくつかの展覧会を見て回ったがその多くは気遣いに欠けていた。(具体的にはキャプションがスチレンボードの切りっぱなしであったり、照明がきちんとあたっていなかったり、簡易の事務用とも思える仕切り板が空間を仕切っていたり展示壁になっていたり、した)。心ない展示だった。それは言わば、展覧会をしたという「事実」が必要で、展覧会の質や来場者の気持ちを考えているとは思えなかった。そのようなことからヒントを得て、デザインがスタートした。

ぼくは思うんだけど、既に同類の事例があって、しかもそれには問題点がたくさん見受けられる仕事は、すごく楽だと思う。問題点を発見して、改善すればいいだけなのだから。この仕事の最初の難関は展覧会の会場がすでに決められていて、そこが美術展にはおよそふさわしくない、商業目的の施設であったことだ。

普段は企業の説明会や物産展等の催しに使われている。そういう用途には便利だろうし合っているが、照明は蛍光灯のみだし、床もなんていうか、ああいうのだし、で困った。

私たちは、この商業/資本主義のムードから作品を守ってやらねばならない。

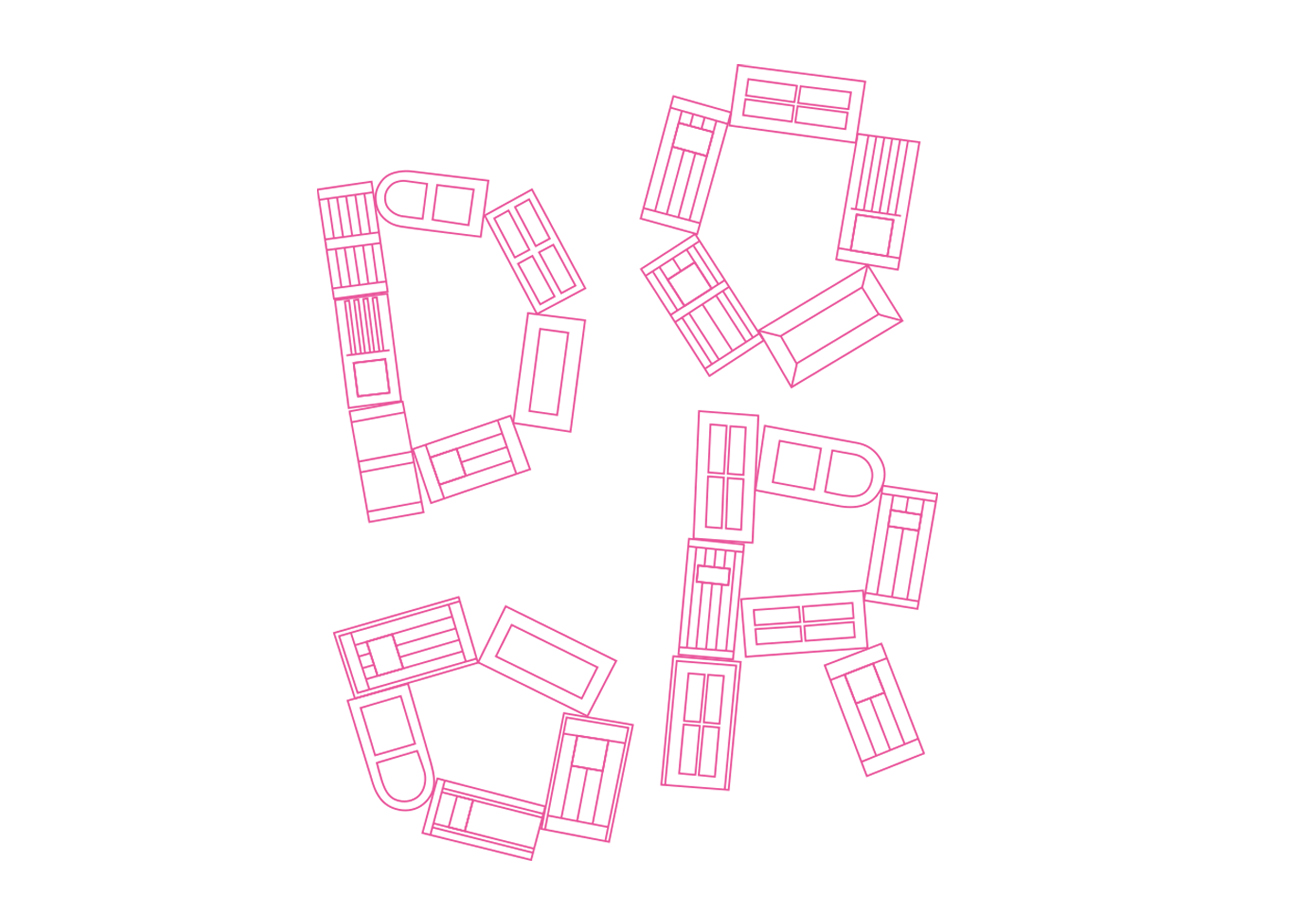

そうしないと作品が泣く。一杯のコーヒーでさえ、紙コップのデザインや手触りで味が変わる。同じことだろう。この空間の中にもう1つ空間をつくるしかないと思った。そしてそれぞれの作家に対して1つ小屋を建てることにした。自然とその小屋の入口にドアをつけるかどうかという議論になった。その時に健常者と障害者の間のドアについて考えてもらえるように思い、タイトルを“DOOR”にしようと決めた。そのため、シンボルマークとロゴタイプはドアを大胆に用いてデザインした。

このドアがあることを人に知ってもらうことこのドアの奥のことを人に見てもらうことこのドアについて人と人が話することこのドアの大きさ、色、形が何十年後かに変わることこのドアがなくなること。

いま、見えないドアをデザインすることが正しいことなのか、分からない。

分からないから小屋だけを作って人を招待してみようと思います。

もう1つの難関は、この展覧会を制作することで、作家はどう思うのかということが、誰にも分からないということだった。知的障害者は話ができない人が多いし、自分の考えていることを言葉で説明することは難しい。だからこそモノをつくるのかもしれないが。作家に対して作れないというのは自分のモチベーションのやり場に困った。そして結論として、その親や周囲の人に喜んでもらうぞということを個人的な目標にした。この仕事の過程で、障害者施設の絵画教室に参加させてもらったり、作家や家族や、いつもお世話している人とお話することもできた。施設の置かれている経営状況などを知るにつけ、この社会の中でもっと参加できる仕組みをデザインすることの役には立ちたいなと思うようになった。

これまでほとんど関心がなかったため、それは新しい自分に出会えたような感覚だった。こんな風にデザインは私たちを色んなところに連れていってくれる。

じんれいのひとりごとソング(P.23)は、じんれいさん自身が曲にのせて、ひとりごとを言っているのではなく、じんれいさんがお世話になっているアトリエ(アートセンター画楽/高知)の方が、歌に合わせて自動的に曲がつくアプリとやらを見つけてきて「ひとりごとソング」を完成させたのだそうだ。とても素敵なことだと思った。ただのひとりごとに額をつけたら、作品になったというわけだ。この感覚って面白い。作品でなかったものを作品とする、これもひとつの“見立て”だろう。じんれいさんのみならず、ここに載っている作品たちはどれも魅力的なものばかりだ。素晴らしすぎて敵わない(素敵)。

そして発見したことは、それらはおそらく全て、作者でない人が“見立て”て作品にしているということ。描いたり切ったり貼ったりするのは作者がしたことだけど、最後に額をつけるというか判子を捺すというか、名前をつけるのは、他の人なのだ。その最後の一滴が、ささやかだけど確かに、作品をより魅力的にしているとぼくには感じられる。その一滴は「作品にしてやろう」という目論みではなく、作者に対しての個人的な優しさであり、思いやりから出発している。つまり愛に類することだ。それってとてもロマンチックな話で、そのあたりのことまで想像するのは、障害者の芸術の愉しみ方の1つかもしれない。